约翰·巴普蒂斯特·施特劳斯 (Johann Baptist Strauss,1804年3月14日-1849年9月25日),通常被称作约翰·施特劳斯一世或老约翰·施特劳斯,奥地利作曲家,和约瑟夫·兰纳 (Josef Lanner) 一起普及了圆舞曲,并为其儿子小约翰·施特劳斯的卓越成就奠定了基础,被称为“圆舞曲之父”。还有一种说法:“没有施特劳斯的维也纳就像失去了多瑙河的奥地利一样”。

他最著名的圆舞曲是《莱茵河女妖罗蕾莱》(作品第154号),而他最著名的作品却是1848年作的《拉德茨基进行曲》(Radetzky March) (作品第228号),是为了表扬奥地利伯爵约瑟夫·冯·拉德茨基对国家建立战功而作的。第一次在奥地利长官们面前演奏时,他们在听到副歌时鼓掌跺脚打起节拍。熟悉这个传统的观众仍会在乐队演奏此曲时跟着节奏打起节拍。每年著名的维也纳新年音乐会也总是以这首曲子作为结束曲,并已成为一种传统。

音乐会中返场曲目最常见的就是《拉德斯基进行曲》。这是为什么呢?

《拉德茨基进行曲》成为返场曲目这件事,开始于1987年。那一年央视在新年时,第一次转播了维也纳音乐会,让万千的中国观众大饱耳福,品尝了这场视听盛宴。卡拉扬指挥在返场曲目的时候,转身,与观众互动一同鼓掌。在当时大家的印象里,「交响乐演奏中鼓掌的行为」是被禁止的。因此看到卡拉扬和维也纳交响乐团如此自然、平和的与观众互动,电视机前的中国观众震惊了。

而这种印象也就沿袭了下来,自那之后,在中国,无论是中国爱乐交响乐团,还是上海交响乐团,大多都会选用《拉德茨基进行曲》作为返场曲目。

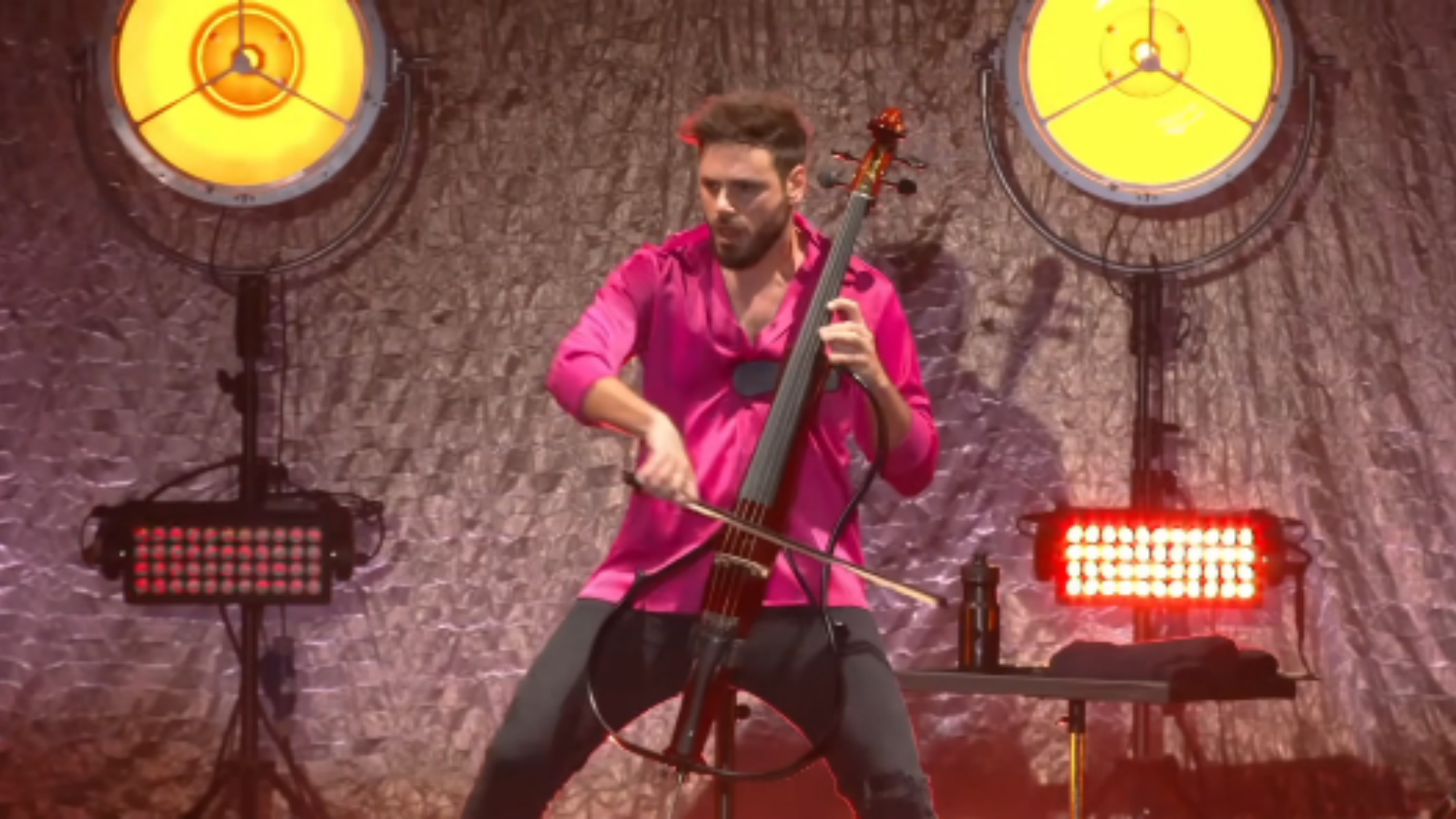

相关视频

-

12 2025-10-28

-

7 2025-10-28

-

20 2025-10-27

-

23 2025-10-27

-

29 2025-10-24

-

41 2025-10-23